「北海道&東日本パス」では,JRのほかに,北越急行ほくほく線にも乗ることができる。そこで,初日の午後は,高崎から越後湯沢・ほくほく線経由で長岡まで旅した。上越国境越え(高崎→越後湯沢)では,上越新幹線に乗ることで,かつての上越経由の北陸アクセスルート(特急「はくたか」)を疑似体験してみた。

上越新幹線|高崎→越後湯沢

前回の記事で書いたように,高崎駅には,湘南新宿ラインの特別快速にて,昼過ぎに着いた。高崎駅のコンコースで手に入れた「峠の釜めし」をたずさえ,上越新幹線のホームへ上がった。

高崎から新幹線に乗る理由の1つは,導入に書いたように,北陸新幹線延伸前の北陸へのアクセスルートを一部擬似的に体験してみたかったからだ。そしてもう1つは,上越線:水上→越後湯沢間の普通列車が極端に少ないというダイヤ上の制約を緩和するためだ。この区間(高崎→越後湯沢)で新幹線に乗れば,旅程の裕度を大幅に高められる。

ただし,今回の旅では,「北海道&東日本パス」をつかっている。このパスでは,普通列車にのみ乗車できる一方で,新幹線に乗るには,別途,乗車券+特急券が必要となる。

関連記事 さよならマナカ…名古屋民の『モバイルSuica』導入記

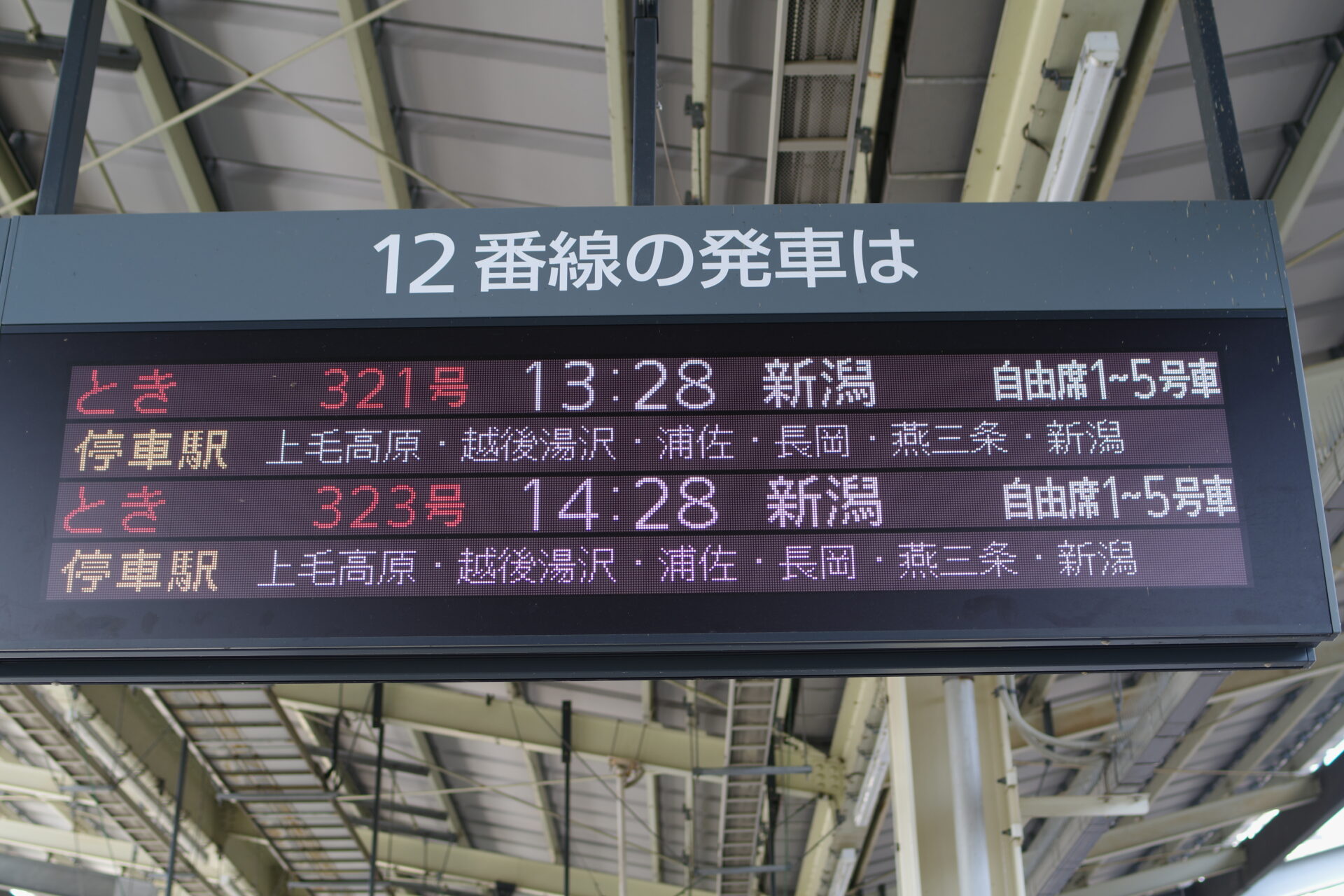

上越新幹線「とき」の一部には,自由席が設定されている。JR東日本の新幹線自由席は,紙のきっぷのほかに,「タッチでGo!新幹線」でも乗車することができる。手持ちのモバイルSuicaをサービスに登録すれば,在来線の普通列車に乗るのと同じように,改札へタッチするだけで新幹線へ乗れるようになる。座席指定がないので,改札通過時に運賃+新幹線自由席特急券をSuicaから差し引いてくれる。

今回は,高崎13:28発「とき321号」の自由席に乗車した。

上越新幹線の自由席は空いていると思っていたら,通路側しか空いていなかった。30分くらいはかかるので,窓側に座りたかったが,しぶしぶ通路側に着席した。出発したところでさっそく「峠の釜めし」を食べ始めた。

険しいはずの上越国境も,新幹線はあっさりと超えて行ってしまう。車内は静かだ。東京から乗ってくると,ちょうど眠くなる頃だろう。

関連記事 雪国の絶景と十日町雪まつり!飯山線乗車記|在来線で北海道をめざす旅③

越後湯沢では,各号車で数人ずつ降りていった。大半の乗客はここから長岡・新潟方面へと抜けて行くのだろう。越後湯沢付近の観光客と,上越線沿線への利用客のみが降りるようになっているはず。実際ホーム上の乗客は,さほど多くなかった。かつて,北陸新幹線が長野から金沢へ延伸するまでは,金沢ゆきの乗客が,当駅からほくほく線の特急「はくたか」に乗り換えていたはず。当時は,いまよりもっとにぎわっていたのかもしれない。

ホームに降りて写真を撮っていると,E7系は静かに出発していった。通過用の中線があるため,ホームドアが付いていない。写真を撮りやすい。

関連記事 Most Favorite Shinkansen train (Tokyo sta., 2024 – summer)

上越線|越後湯沢→六日町

北陸新幹線延伸前に思いを馳せながら,いちど新幹線改札を出た。モバイルSuicaから,新幹線の運賃+特定特急券分の料金がちゃんと差し引かれた。これは便利だ。仕事で上越新幹線へ乗ることもあるので,今後は「タッチでGo!新幹線」をどんどん使っていこう。

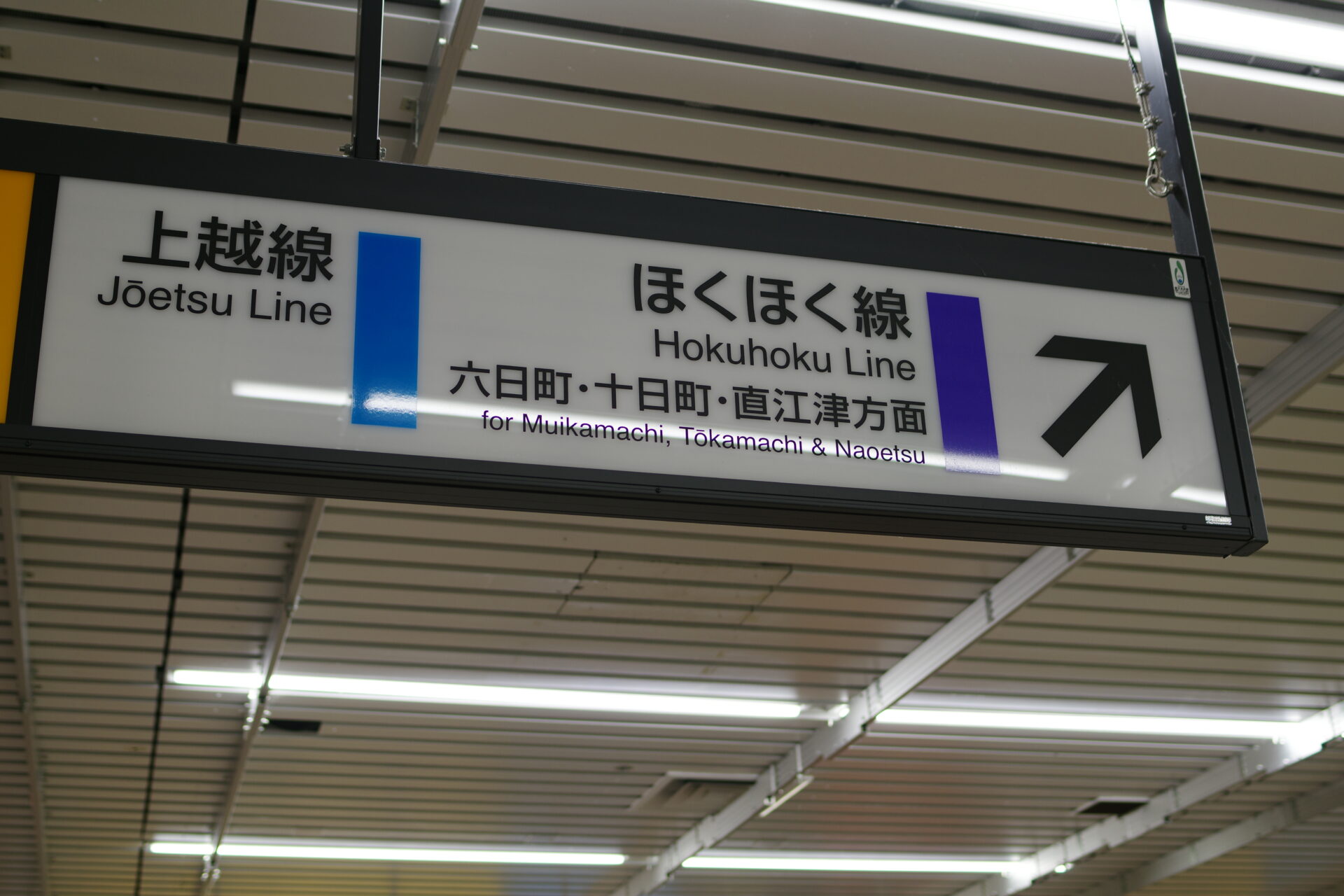

新幹線改札のすぐ外には,上越線と並ぶようにして,「ほくほく線」ののりかえ案内が掲示されていた。前記のように,ほくほく線に意識が傾いているのも手伝って,上越線以上の存在感を感じられる。ひらがなの路線名というのも,より目立つ理由かもしれない。

この時間,越後湯沢からほくほく線へ直通する列車はなかったので,上越線の電車で六日町駅まで下ることにした。接続の上越線普通列車までは少し時間があったので,ちょっとだけ外の空気を吸いに出てみた。

上越国境は越えてきたが,外はまだまだ暑かった。散策するほどの時間はないので,駅の外観を見てからすぐに中へ戻った。この駅周辺は,もう少し寒くなってから,じっくりと散策してみたい。駅構内は,観光地に近い駅ということもあって,土産物屋やビジターセンタなど,想像以上に充実していた。冬場はスキー客でにぎわうのだろうか。

さて,越後湯沢からは,ふたたび「北海道&東日本パス」で改札を通過する。

越後湯沢からは,上越線1739M(越後湯沢14:16→六日町14:38)で六日町まで移動。この列車は,上越線の水上始発で長岡まで直通する数少ない「上越国境越え」の普通列車だ。当初の旅程では,この列車に乗るために,2時間近く早く出発することも考えていた。ただ,上越新幹線でワープすることで,この列車を追い越し,その2時間を浮かせることができたわけだ。新幹線ワープの効果は劇的である。車内で駅弁も食べられたし,通勤ラッシュに巻き込まれずに済んだ。

この電車で下ってゆけば,本日の宿泊地:長岡まで行けるが,乗車するのは六日町駅まで。したがって正味の乗車時間は20分ほど。短いが,車窓はなかなか見ごたえがあった。

この辺りは,山裾の越後湯沢から,切り立った山脈を見ながら,徐々に街へと下ってゆく区間になる。ちょうど刈り取りが始まった田んぼは,黄金色になっていて,青空と青い山との対比が美しかった。上越線といえば日本屈指の豪雪路線であるが,夏に乗るのも楽しいことがわかった。

関連記事 新潟駅探訪&夜の上越線「ループ線・清水トンネル」で高崎へ【2018冬の18きっぷ旅⑤】

街に下ってくると,道路や駐車場の多くが赤茶けていた。冬場に散布される融雪剤のせいだろう。ここが雪国であることを,改めて実感した。

1739Mを六日町で降りた。跨線橋を渡って,次の電車へ乗り継ぐ。

北越急行ほくほく線|六日町→直江津

かつての特急「はくたか」は,新幹線と接続するようにして,越後湯沢まで乗り入れ,直江津・富山・金沢へと乗客を運んでいた。「はくたか」無き北越急行は,観光列車をのぞいて,基本的には普通列車を走らせている。始発駅も,今回のように,越後湯沢でない列車がある。

六日町駅の跨線橋を渡って,ほくほく線のホームへ。上越線の少し下り方に,短いホームが設置されていた。ここに停まっているのが,北越急行HK100形電車だ。2両編成の屋根の上には,立派なパンタグラフがついている。この路線が電化されていることを誇示するかのように,これまた立派な饋電(きでん)設備も並んでいる。第3セクターのローカル線というと,非電化というイメージが強いかもしれないが,北越急行ほくほく線は全線電化されている。

関連記事 三陸鉄道リアス線|釜石~宮古|夏の東北鉄道旅(8)

この六日町駅にて,838M直江津ゆき(六日町14:50→直江津16:02)にのりかえた。途中の犀潟(さいがた)から,信越本線へ直通する。

短いながらも立派なインバータ電車の車内には,これまた風格あるシートが並んでいた。1両目の窓側に腰掛ける。HK100形は,地元客数名と観光客のグループ1組を乗せて出発。上越線との接続は12分でかなり余裕があった。

ほくほく線に乗るのはこれが初めて。ただ,YouTubeにて,電車でGo!のプレイ動画や,諸兄の「はくたか」の動画を拝見していたことで,なんとなく車窓の雰囲気は知っていた。そう,この路線,全線を通じて,トンネルが非常に多い。車窓を楽しめるような明かり区間が少ないのだ。あくまでも「はくたか」が上越と北陸とを速達できるよう高規格でつくってあるので,山岳区間を何本もの長大トンネルでぬけていくようになっている。

HK100形は,そんな走りやすい路線を,甲高いモータ音を奏でながら走っていく。インバータは,JR西日本でよく聴く,IGBTだったと思う。ギア比が高めに設定されているのか,加速がとてもいい。

関連記事 VVVFインバータとは何か?しくみと役割を電気系大学生がまとめてみた

ほくほく線では,かつて「はくたか」が走っていたころ,「はくたか」最優先のダイヤが組まれていたらしい。HK100形は,きっと,「はくたか」のダイヤを支障しないよう,そして,日本最速の160 km/h運転から逃げられるよう,加速性能よく造られているのだろう。

路線側でも,高速運転に耐えられるよう,いいレールを使っているらしい。おかげで,全線を通じて乗り心地は良い。トンネル区間ではつい,うとうとしてしまった。

トンネル区間を抜け,ほくほく線も終盤に差し掛かると,高架区間に入る。YouTubeで何度も見た,あの単線高架区間だ。

高い高い高架は,何もない田園地帯をまっすぐに伸びている。第3セクター線とは思えないほど高規格の線路だ。気持ちいい景色。

ほくほく線の区間は,六日町から犀潟(さいがた)までで,ここからは信越本線に合流して直江津まで走る。途中,黒井駅があるが,ほくほく線の普通列車は基本的に通過する。

六日町から1時間12分で直江津駅に着いた。ほくほく線,これだけトンネルがあれば,かなりの豪雪にも耐えられるだろうと思った。

おすすめ 【マニア垂涎の気動車特急】HOT7000系スーパーはくと3号乗車記

信越本線|直江津→長岡

直江津に来るのは2回目と思うと思っていたが,どうやら初めてらしい(ブログ記事によると,富山~糸魚川は乗車したようだ)。直江津から西が3セク化されてしまっているので,この辺りを鉄道で訪れる機会は少ない。

関連記事 【第3セクター】あいの風とやま鉄道&えちごトキめき鉄道で富山から糸魚川へ【2019春の18きっぷ旅②】

一方で,直江津から東は,引き続き「信越本線」としてJRが運行している。したがって,「北海道&東日本パス」でも乗ることができる。

今回は直江津からは,1341M(直江津16:29→長岡18:00)に乗車した。本日最後の列車。最近は,陽が暮れてから列車を乗り継がないよう心がけている(草野球の時間制限:規定時間を超えて新しいイニングに入らない,みたいなこと)。

直江津からしばらく,下校中の学生が多く乗っていた。彼らは,直江津から数駅の間でだいたい降りて行った。信越本線の直江津から柏崎の間は,浜,川,海と名の付く駅名が多い。駅名から察せられるように,海沿いを走ってゆく。車窓には日本海の美しい景色が広がった。学生はもうすっかり降りてしまって,閑散とした車内から,この景色を独り占めできた。

ちなみにこのあたりはいちど,自転車でも走ったことがある(もう6年も前だ)

関連記事 国道18号を下り日本海側に到達|信濃町~上越~柏崎【2019夏自転車旅④】

柏崎からは,信越本線が内陸側へと進路をとる。その代わり,越後線が引き続き日本海側を走る。内陸側へ入ると,車窓には緑がふえた。ごくふつうの田舎である。

薄暗くなってきて,最後の方は空腹で眠くなり,記憶がない。気づいたら車内は混んでいて,そしてまもなく長岡に着いた。

長岡は,駅からアーケードで直結しているホテルがいくつもあった。これは旅行者に便利だ。雨でも雪でも苦労することなく宿にたどりつける。

ホテルでは明日からの旅程を考えた。この旅では,この記事で紹介した北越急行+東北の第3セクター(IGR,青い森)のほかに,只見線(小出~会津若松)にも乗ってみることを考えていた。只見線には,上越線の小出駅から乗ることができる。全線を乗りとおせる列車は,昼過ぎに小出駅を出発する列車1本だけだ。

ちょっと旅程は柔軟性に欠けるが,もっとも余裕をもって旅できる列車もこれしかないので,ひとまず明日は只見線の旅をすることに決めた。今日のうちに太平洋側から日本海側まで抜けてきたが,明日はまた,只見線経由で福島(太平洋側)まで戻ることになりそうだ。

(つづく)

只見線の普通列車を乗り通し|北海道&東日本パスの旅2025(3)

関連記事 しなの鉄道&北陸新幹線あさま630号で碓氷峠越え|小諸→軽井沢→高崎【2019春の18きっぷ旅④】

関連記事 18きっぷ旅の新幹線ワープ活用|こだま号で静岡から浜松へ【2019春18きっぷ旅(終)】

関連記事 東北本線を新幹線でワープ~時刻表の愉しみ|鳴子温泉→北上|夏の東北鉄道旅(5)

✉ メルマガも配信中

➡ ブログトップページはこちら