飯田線の旅について書いてきた。今回が最終回。

飯田駅からは,天竜峡駅まで普通列車に乗ってゆき,名勝「天竜峡」を散策してから,特急「伊那路」に乗車した。

飯田線の特急「伊那路」に乗ろう

飯田線の旅2日目。前の記事にも書いたように,午前中は,駒ヶ根から飯田まで移動したあと,飯田市街をひととおり散策した。

さて,午後からは,名古屋へむけての帰路となる。

せっかく飯田まで来たので,特急「伊那路」に乗ってみることを考えた。

特急「伊那路」は,飯田駅と豊橋駅とを結ぶ列車だ。飯田から豊橋の間は,普通列車だと4時間近くかかるが,「伊那路」は2時間半で行くことができる。後述するように,決して速い特急列車ではないけれど,普通列車とくらべると速達性は高い列車でもある。

ただし,「伊那路」の欠点として,本数が少ないということがある。定期の上り(飯田→豊橋)「伊那路」は,2号と4号の2本だけだ。それぞれ,飯田駅を9時58分および15時58分に出発する1。

つまり,今回のように,昼過ぎに飯田散策を終えてしまった場合,「伊那路」に乗るには,16時まで飯田で暇を持て余すことになる。

飯田線:飯田~天竜峡~豊橋の行程

これを解決すべく,今回の旅では,飯田駅13時台発の普通列車に乗って,天竜峡駅に先回りすることにした。

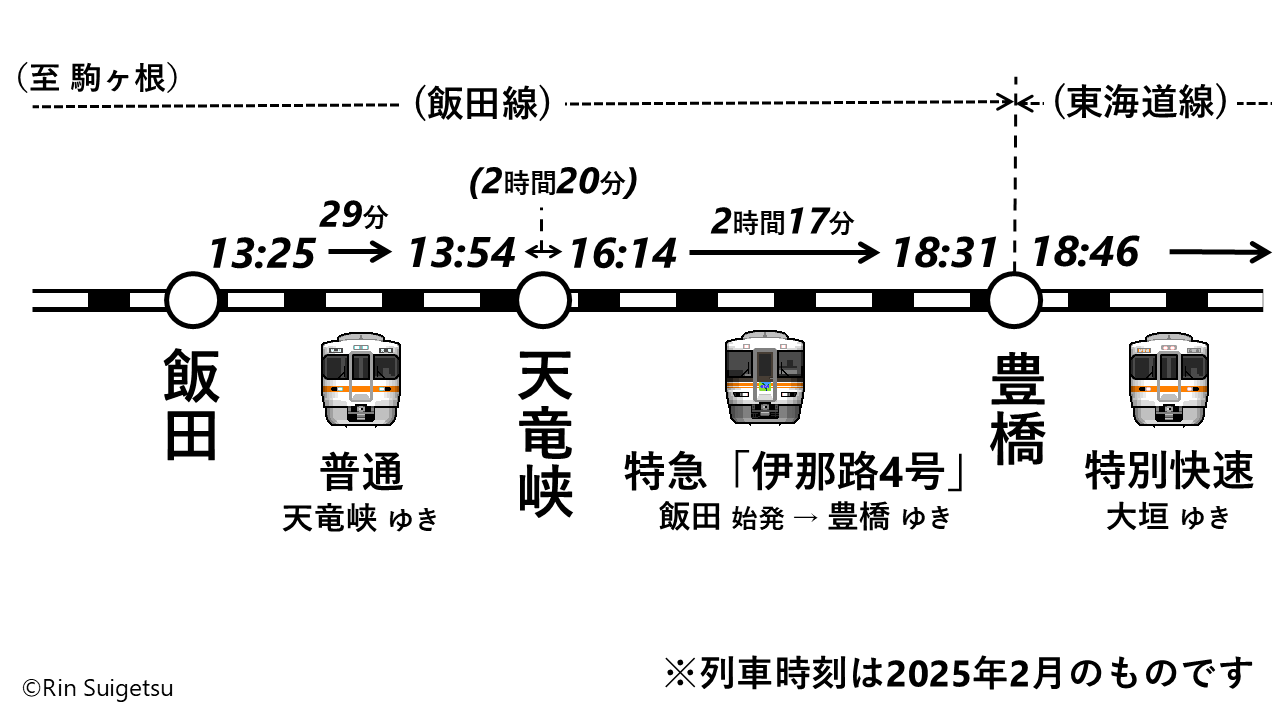

具体的には,以下の図に示す旅程を考えた。

天竜峡駅では「伊那路」の待ち時間(2時間20分)が発生するが,これは名勝「天竜峡」の散策に充てることとした。ひととおり歩くにはちょうどいい時間で,飯田駅で列車を2時間以上待つよりずっと面白いだろうと考えた。

飯田~天竜峡~豊橋の旅路

普通列車 飯田→天竜峡|短い駅間

飯田からは,先ほど示したように,飯田駅13時25分発の天竜峡ゆき普通列車に乗車した。

この列車は,天竜峡駅で,接続がない普通列車だった。そのせいか,車内はガラガラだった。基本的に降りる乗客の方が多かった。

飯田から天竜峡までの区間は,飯田線のなかでも駅間の短い区間だ。

この列車はワンマンカーで,車内には自動放送で駅案内がされる。

ふつうは,出発すると「次は~」と案内したあと,到着前に「まもなく~」と案内する。

ただ,あまりにも駅間が短いので,列車が出発すると間髪いれずに「まもなく~」と案内していた。

結局,終着駅の天竜峡まで乗っていたのは,自分ふくめて数名だけだった。

サクッと天竜峡見物

最初に示したように,後続の「伊那路4号」が天竜峡駅にやってくるまでは,2時間20分あった。

駅近くにある観光案内の看板を見る限り,この待ち時間をつぶすにちょうどいいくらいの散策ルートがあった。駅前に店は乏しいので,天竜峡まわりをぐるっとめぐって,時間をつぶすことにした。

この付近では,天竜峡を左岸と右岸から眺められるように,遊歩道が整備されていた。つり橋の対岸と,奇岩の上にある展望台のほかは,支障なく通行できた。

遊歩道をすすむと,三遠南信道の天竜峡PAまで抜けることができた。ここから,三遠南信道の下部に設けられた「そらさんぽ天竜峡」へも行くことができた。

この橋は,中央部が内側に絞られた構造になっている。全国的にみてもめずらしい構造らしい。バケットアーチと呼ばれるそうだ。長さ200mに対して,アーチ高は80mと低い,すなわち,とても扁平なアーチ橋になっている。天竜峡の景観を阻害しないための配慮らしい。

とはいえ80mは相当な高度感がある。怖いは怖いけど,安定感があるから,高所苦手な私でもなんとか渡りきれた。途中,橋のはるか下には,飯田線の橋梁がみえた。道路橋と比べるととても小さくて貧弱に見える。日本の土木技術の発展を如実に感じられる。

帰りは,川の左岸にある遊歩道を歩いた。

ちょうど,15時10分天竜峡駅発の豊橋ゆき普通列車が,先ほどの橋を渡るタイミングだったので,写真を撮ってみた。

左岸側の遊歩道は,結構なアップダウンがあった。吊り橋と奇岩のあたりがちょうど最高地点になっていて,ここから下り道は舗装されていた。これでだいたい,「伊那路」の待ち時間はつぶせた。

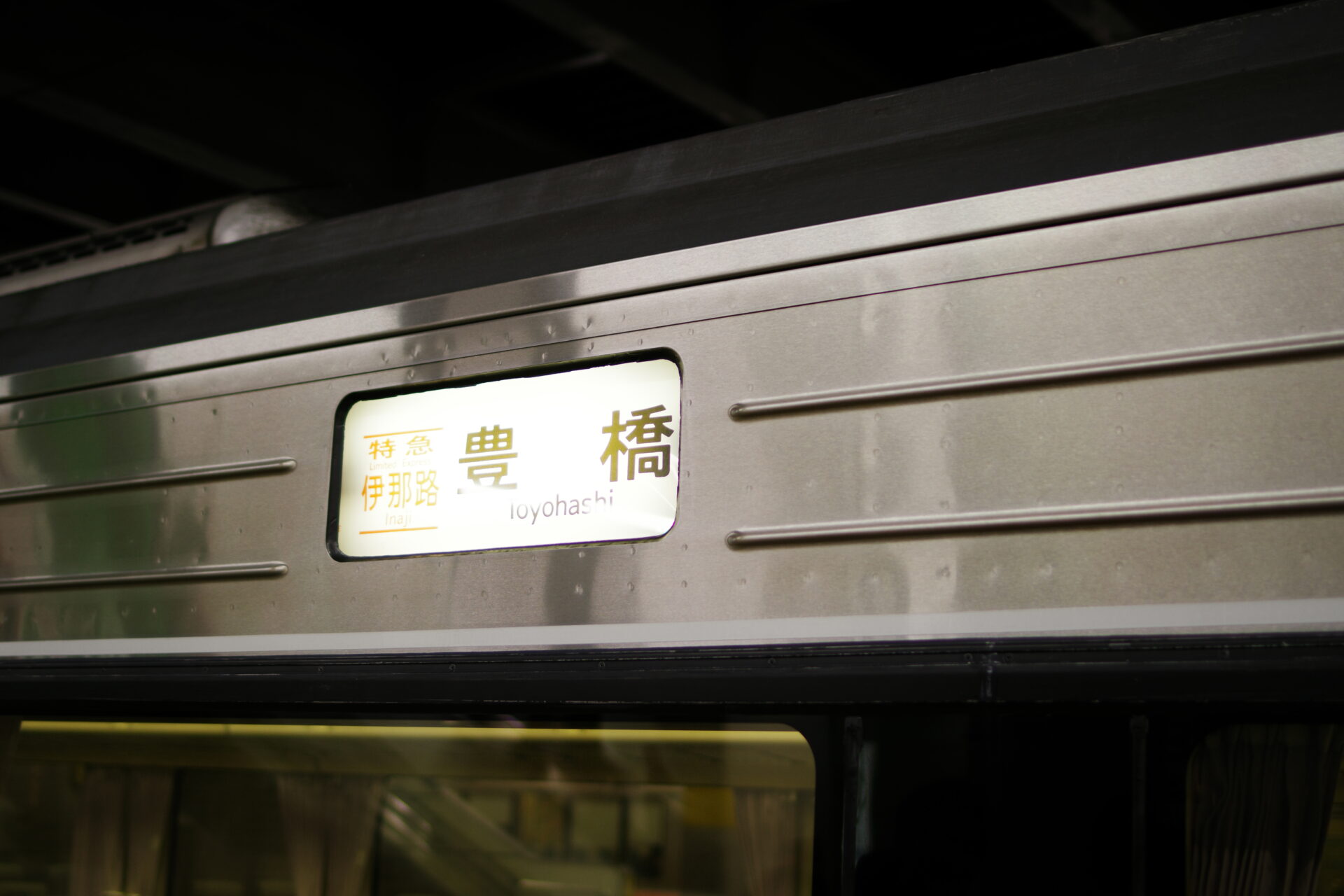

特急「伊那路4号」|天竜峡→豊橋

天竜峡駅近くの直売所にて干芋1パックとお茶を買ってから,特急「伊那路4号」に乗り込んだ。

天竜峡駅から同列車に乗り込んだのは3名。2号車と3号車が自由席で,3号車の乗客は,同駅出発時点で数名だった。

豊橋までの2時間少々の旅程で印象的だったのは,全区間を通じて頻繁に徐行すること,すなわち,「遅い」ことだ。無論,このことは乗車前から知っていたが,乗車してみると改めてその鈍足っぷりを実感した。これは,本長篠あたりまでは,ほとんどが天竜川沿いのトンネルと急カーブが連続する規格の低い区間を走るためだ。

そういうわけで,特急「伊那路」は,爽快な走りを楽しむ列車というより,車窓を見ながらのんびり川下りする列車といえる。

今回乗車した天竜峡以南の区間で面白かった車窓としては,田舎町の中部天竜駅付近で突如現れるJ-Power(電源開発)の佐久間発電所,水窪の「渡らずの鉄橋」(思っていた以上に「渡らない」),そして全線を通じて見られる,深山に点在する家々だ。

飯田線の沿線は,とりわけ山深い区間を除いては,意外なほど民家が見られた。現在居住しているか,それとも空き家であるかは判断できないが,空き家であるとしても,かつては何かを生業として住んでいたに違いない。彼らはいったいいつから(いつまで)何を生業として住んでいたのだろう,と,何度も思った。

夕焼けが綺麗になり始めたころ,徐々に平野へと降り始めた。そして,陽がとっぷりと暮れた18時半過ぎに,豊橋駅4番線にゆっくりと入った。すぐ隣には名鉄のパノラマスーパーが停車していた。

関連記事 夜の名鉄パノラマsuper展望席に乗車|金山→豊橋【秋の現実逃避旅①】

「伊那路」として走って来た373系では,乗務員交代が行われていた。

373系は,特急としても,普通列車としても走行できる中距離用万能列車として開発された車両で,時にはホームライナーとしても活躍している。

関連記事 ホームライナー浜松3号で18きっぷ旅の難所・静岡越え【2018冬の18きっぷ旅・最終回】

のりかえのため隣のホームに移動すると,ちょうど313系との並びを見られた。これをみると,ヘッドライトの形状やラインの位置が似ている。ここに,JR東海の設計思想(できるだけ設計・カラーリングを共通化して,手間を省きたい)が垣間見える。

そんなことを考えていると,373系は回送列車として,313系の背後をゆっくりとすり抜けて行った。普通列車としての続行運転はやらないようだ。

豊橋から東海道線で帰名

豊橋からの最終走者は,313系5000番台特別快速大垣ゆき。

豊橋を出ると,ぐんぐん加速してゆく。最初,並行する飯田線をあざ笑うかのような120 km/h定速運転。そして,速いのに揺れない。名古屋地区にいると,これが当たり前になってしまうが,313系5000番台は,通勤電車としては恐ろしく完成度の高い車両だ。

特別快速は,豊橋を出ると,蒲郡,岡崎,安城,刈谷と停車する。安城までは,各号車数名~10名程度の乗車と思われたが,刈谷駅にて,どっとお客さんが乗ってきた。通路には立ち客も発生した。ぼんやり旅気分に中てられていた頭が,一気に現実へと引き戻された。

313系は,大府を通過して,金山駅に到着。ホームドア導入によって顕著になった,停車から開扉までラグをもどかしく思いつつ,ホームへと降り立った。すっかり普段の景色だが,個人的な都合で,この景色とはもう間もなくお別れである。

おわりに

以上,飯田線の伊那谷南部にあたる区間の乗車記を紹介してきた。

思いがけず名勝「天竜峡」の散策もできたし,特急「伊那路」にも2時間以上乗車できたので,今回の旅程には満足している。

*

飯田線は,飯田から北の区間ではアルプスの絶景を,南の区間では山間の秘境を,それぞれ楽しめる路線だった。

青春18きっぷをつかって延々と乗りつぶすのもいいが,今回の旅のようにして,駒ヶ根(もしくは飯田)にて一泊しつつ旅するのも悪くない。

名古屋から手軽にいける秘境路線として,遊びに行ってみては?

(おわり)

———

特急「しなの」パノラマグリーン1A席乗車記|中津川→塩尻|信州鉄道旅(1)

中央東線 旧線(辰野支線)まわりの普通列車に乗ろう|塩尻→辰野|信州鉄道旅(2)

- 2025年4月時点。 ↩︎

✉ メルマガも配信中

➡ ブログトップページはこちら