北海道&東日本パスの旅3日目。この日最後は,秋田駅から男鹿線に乗って,男鹿まで旅することにした。男鹿線は,奥羽本線や羽越本線とは異なり,非電化のローカル線だ。このようなローカル線であっても,最近では,「電車」が走るようになっている。それはというと,蓄電池(バッテリー)を積んだ,いわば「鉄道版EV」とでも呼ぶべき車両が導入されているからだ。

男鹿線のEV-E801系「ACCUM」に乗る

奥羽本線での旅を終えて,秋田駅までやってきた。もう夕方だ。宿があればここで旅を終えてもいいのだが,あいにく,駅前に残っているホテルはどこも高かった。一方,秋田から男鹿半島へと延びる男鹿線の終点・男鹿には,最近宿ができたらしく,偶然にもそこを予約することができた。そういうわけで,この日はもう少しだけ列車旅を続けることになった。

秋田駅には,前の記事で紹介した奥羽本線や,日本海側を縦断する羽越本線など,東北の主要幹線が乗り入れてきている。ちょうど,E653系交直流用特急形電車が入ってきた。羽越本線の特急「いなほ」として走っている車だ。E653系には以前,新潟から秋田まで乗車したことがある。

関連記事 【日本海縦貫】いなほ1号とつがる3号を乗り継いで青森へ|在来線で北海道をめざす旅④

一方で,これから乗車するのは,E653系の奥に停車している赤い車両だ。この車が,男鹿線(男鹿なまはげライン)を走る下り普通列車

1139M:秋田16:30発→男鹿17:25着

として男鹿まで走ってくれる。長い4両編成は,ちょうど平日夕方の帰宅時間帯を走るために仕立てられているようだ。実際,車内に乗り込むと,ロングシートの車内は,まずまず乗客で賑わっていた。

路線愛称のとおり,男鹿地区は,重要無形民俗文化財である「なまはげ」で有名な地域だ。男鹿線に充当されるこの車の側面にも,なまはげのマークがあしらわれている。

この車,特筆すべきは,蓄電池に蓄えた電力をつかって,非電化区間を走行できる「蓄電池電車」であるということだ。もともと九州地区で走っていた「架線式蓄電池電車」をベースに,耐雪・耐寒仕様を施した車両に仕立てられている。もちろん,パンタグラフがついているので,電化区間を走行することもできる。実際,このEV-E801系は,男鹿線に入るまでに,奥羽本線(交流電化)を走る。

EV-E801系には,蓄電を表す「Energy Accumulating」という単語のうち,「Accumulate」から「ACCUM」という愛称が付けられている。JR東日本には,このほかにも,直流区間用の蓄電池電車として,EV-E301系を導入してもいる。この車は,宇都宮線・烏山線に導入されている。

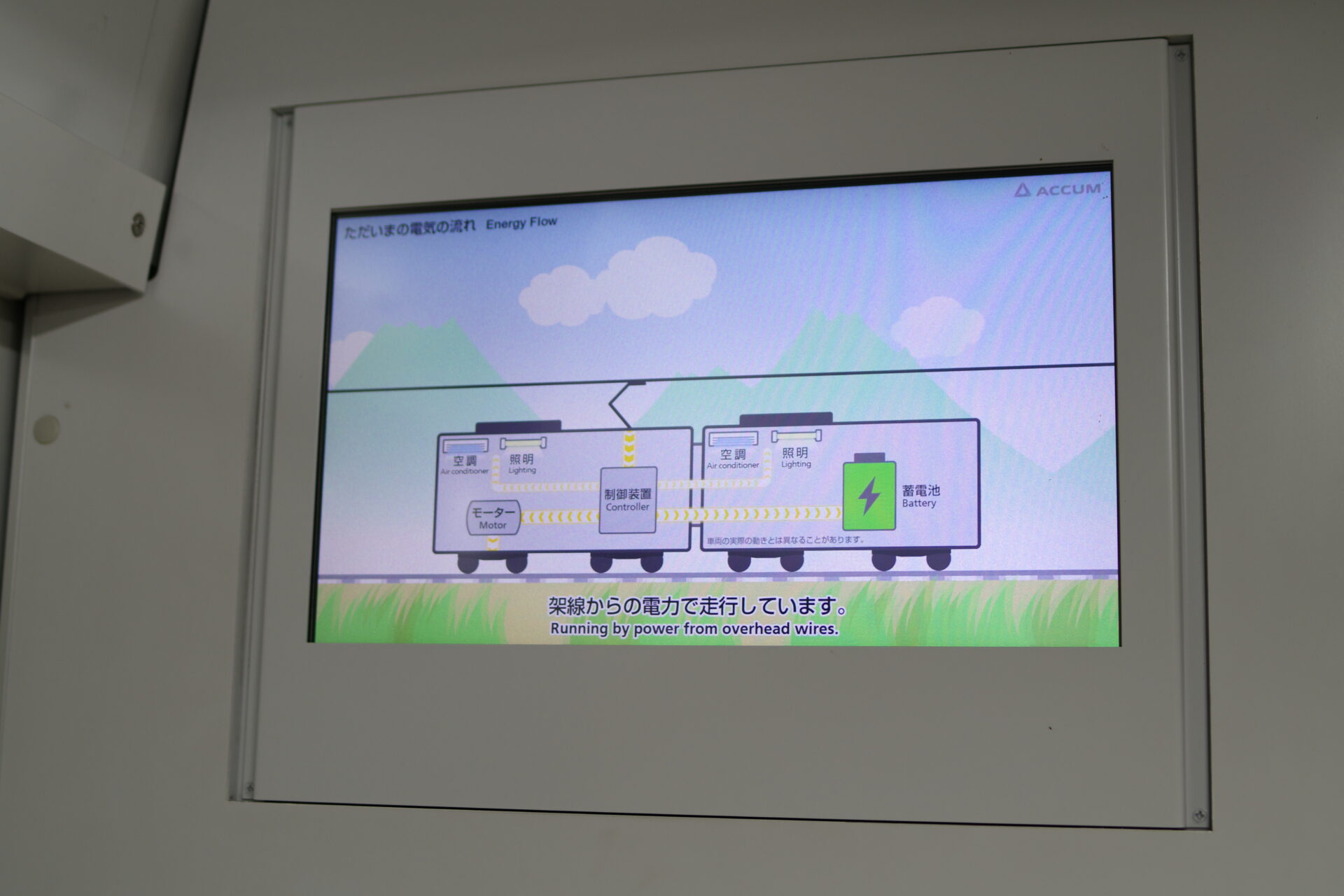

さて,この列車は,秋田を出ると,途中の追分まで奥羽本線を走る。奥羽本線は,交流電化であるので,架線が張られている。したがってこの区間では,EV-E801系は,パンタグラフを介して架線から得た電力をつかって走行する。また,力行や各種負荷(空調・照明)の駆動も,架線の電力で行っていた。

ということは,車内備え付けのモニタにて表示されるので,パンタグラフが見えなくてもわかった。このモニタによると,架線電力は,制御装置を介してモータへと供給されると同時に,蓄電池の充電にも使われているようだった。

非電化の男鹿線を「電車」が走る

追分を過ぎると,男鹿線,すなわち非電化区間に入った。追分からは線路が左へと分岐していく。ここで奥羽本線とはお別れだ。非電化区間なので,架線はなくなる。EV-E801系は,パンタグラフを降ろしたようで,リレーの動作音が聞こえたような気がした。

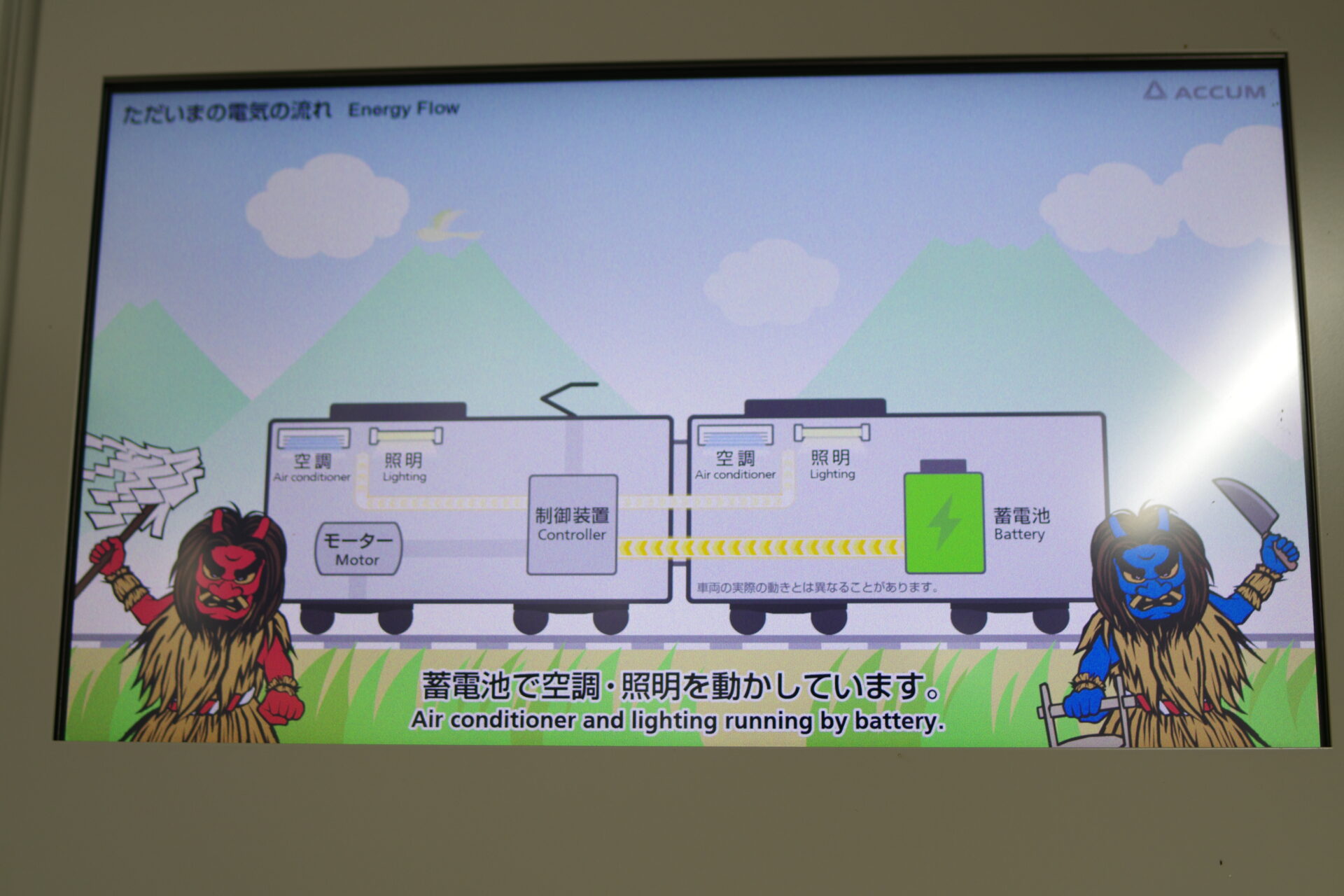

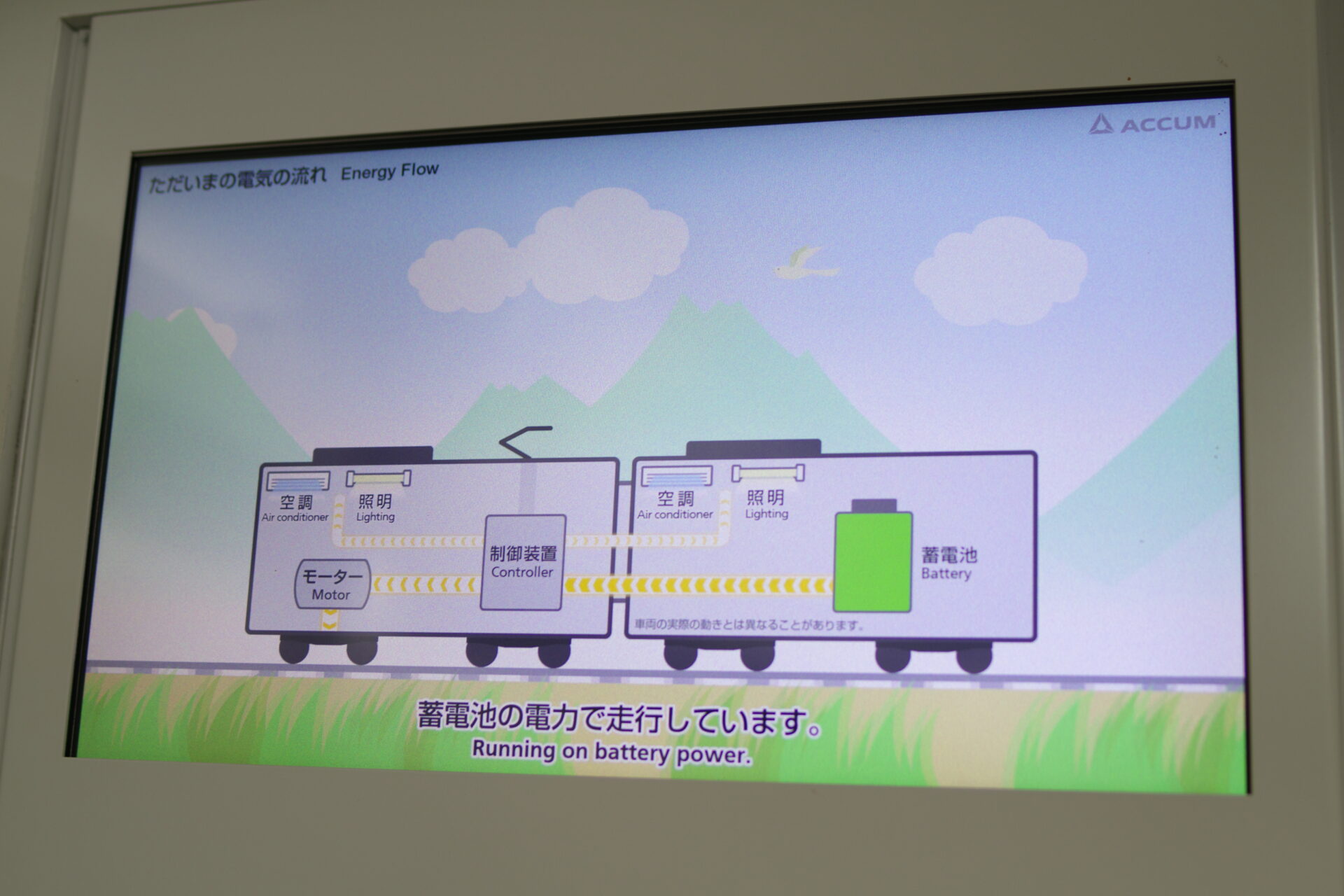

追分を出るときも,奥羽本線内と変わらず,モータから励磁音が響いてくる。一方で,すでに架線はない。種明かしはモニタでされている。男鹿線に入ってからが,ACCUMの本領発揮というわけだ。停止中でも,蓄電池の電力によって,空調や照明を動かせる。そして当然,蓄電池の電力でも,奥羽本線区間と同様にして,快調に走っていた。

この車両は,JR東日本では24年ぶりの日立製車両だとか。日立製の電車は,停止寸前まで電気ブレーキが効く。JRではあまり聞かない音だ。減速時の回生電力を少しでも増やして,充電を減らさないように走っているのかもしれない。男鹿線を走ると,蓄電池の残量がどれくらい減少するのかは気になるところだが,その情報が先のモニタに表示されることはなかった。

車内は,駅に停車するごとに少しずつ空いていった。ちょうど,太陽も沈みかかってきて,まわりも心も静かになった。

男鹿駅にて充電のようすを見る

男鹿駅に着くと,残っていた乗客はそそくさと降りて行った。観光客はほとんどいないようにみえた。地元客の利用に支えられている路線だと感じられる。

さて,この男鹿駅には,EV-E801系の蓄電池を充電するための設備が備えられている。具体的には,車両上に剛体架線が,ちょうど2ユニット(パンタグラフ搭載車両x2両)分だけ設置されていて,電動車のパンタグラフは,停車したあと徐に上昇した。そして,この架線に接触した。まもなく,車両からは送風機か何かの作動音がし始めた。このようにして,EV-E801系は,終着駅に着くとすぐ,折り返しまでの時間までに,蓄電池を充電する。

剛体架線は,ちょうどこの2ユニット(電動車2両分)だけ充電できるように設置されている。傍から見ると,いったい何のための電化設備なのかと思われるかもしれないが,こうやって下に「EV」が停車すると,充電用の架線なのだということがよくわかる。

電気自動車と比べると,ずいぶん派手な充電設備に思えるかもしれない。一方で,ACCUMが充電池を積んでいないとしたら,この架線および架線柱を,何十キロにもわたって敷設しなければいけなくなる。そのことを考えれば,こうやって駅にだけ電化設備を配置するというのは,カーボンニュートラルを達成するという点からみて,これでも十分にシンプルで効率的な設備といえる。

ちなみに,上の写真,プラットフォーム屋根の奥に見えているのは風力発電機。東北地方の日本海側,特に秋田県沖は,風況がいいので,風力発電の適地として開発が進んでいる。秋田沖の海域は,実際,洋上風力発電所の開発地域として選定されている。

ACCUMは,こうしたCO2フリーで発電された電力で充電されている。つまり,ACCUMを走行させると,ディーゼル車両を走らせるよりも,走行時においては,CO2の排出量が格段に少なくなるというわけだ。

男鹿にて1泊

男鹿駅にて,ACCUMの充電風景をひとしきり観察した。そのあとは,駅の周辺を少し散策した。

男鹿線の終点・男鹿駅からは,かつて海岸まで貨物線が伸びていたらしい。最盛期には,何万トンもの荷扱いがあったようだ。最近,その線路ははがされてしまい,跡地には,市民施設・道の駅・公園が整備されていた。涼しい夕方の時間帯,子供たちが元気に遊んでいた。

男鹿駅自体も,以前より海側に移設された。その結果,駅舎も新しく立て替えられた。以下の写真は,かつて男鹿駅があった場所の建物。旧 駅舎の場所には,このような建物が建っている。前にはなまはげらしきモニュメントが鎮座している。

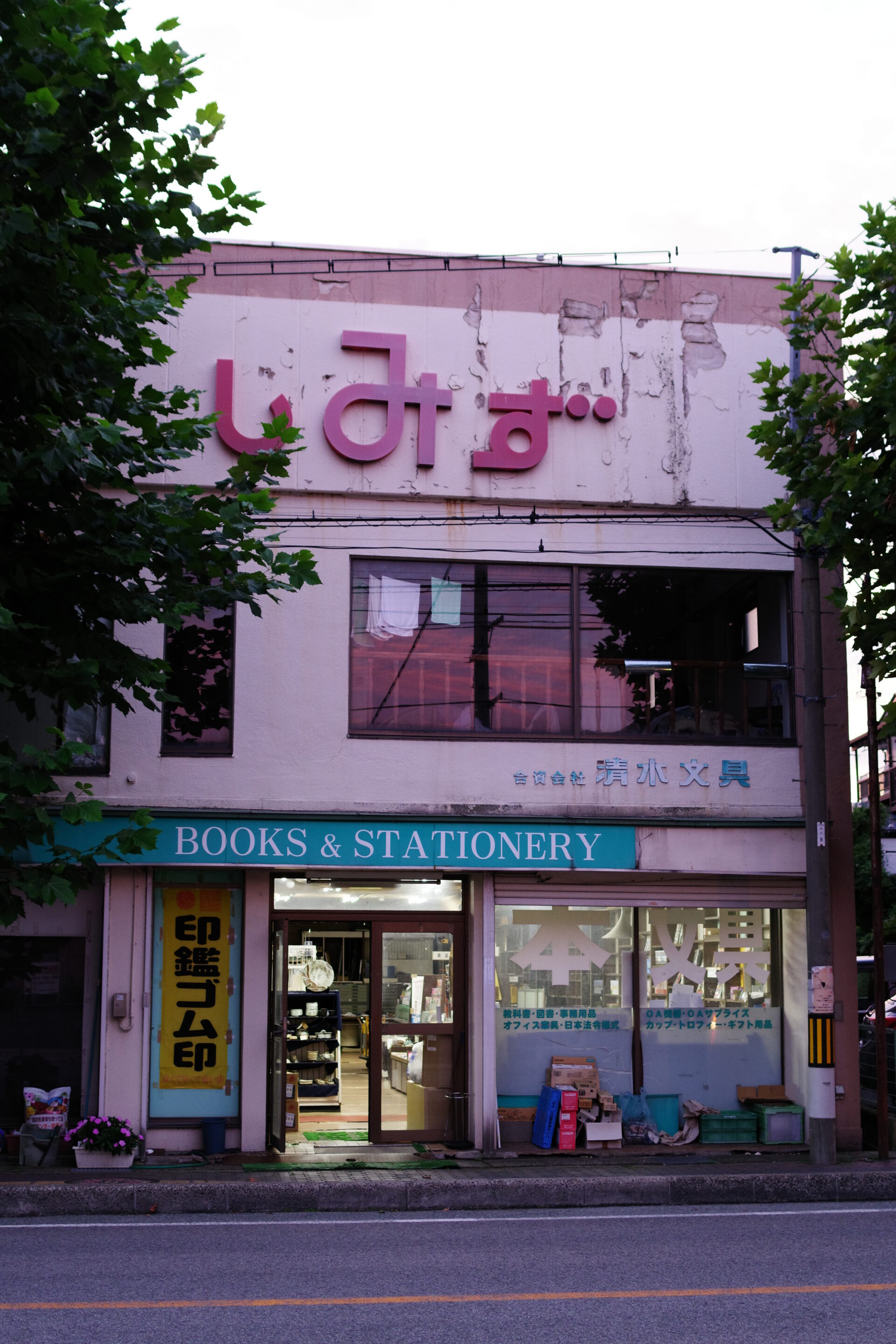

駅舎が移転したということは,駅前通りも移動するわけで,旧駅舎の前には廃ホテルが残っていた。駅前通りは閑散としていて,銀行が移転したという貼り紙も見かけた。

ただし,移転したのは最近のようで,駅近くの青看板には,未だに旧駅舎から延びる道に「男鹿駅」の案内が表示されていた。現在の男鹿駅は,厳密には,県道160号を真っすぐ進み,それから線路に並行するようにして進んだ先に移転している。

写真では,露出の加減で明るく映っているように見えるが,実際は日暮れ間近だ。田舎町の店終いは早い。17時や18時にもなれば,食事する店以外はどんどんと閉まっていく。

夕食を食べ損ねてはまずいと思い,このあたりで散策を切り上げ,宿にチェックインすることにした。今日の宿は,国の有形文化財に指定されている蔵をリノベーションした旅館。

蔵を活用したサウナがあるという,なんとも独創的なゲストハウスだった。まだ開業して日が浅いらしく,ドミトリーはとてもきれいだった。最近はビジネスホテルに泊まることが多かったけど,たまにはこういう宿もいい。

9月中旬の平日ということもあってか,この日のドミトリーの宿泊者は私だけだった。ほかの宿泊者は皆,個室に泊まっていたようだった。静かな2段ベッドの1階でゆっくりしながら,明日の旅程を考えた。ロビーも開放されており,気づけばそこも貸切状態になっていた。ここで時刻表を繰りながら,旅程を決めた。明日は,五能線をぐるっと周って,青森まで向かうことにした。

(つづく)

リゾートしらかみ(くまげら編成)で行く五能線の旅|北海道&東日本パスの旅2025(9)

PR 旅館の詳細はこちら↓

蔵サウナと文化財の宿 森長旅館関連記事 仙石東北ライン・石巻線|仙台→女川|夏の東北鉄道旅(3)

関連記事 大村線 区間快速シーサイドライナーで佐世保から長崎へ

関連記事 一部非電化になった東北の大幹線|新庄→秋田|北海道&東日本パスの旅2025(7)

✉ メルマガも配信中

➡ ブログトップページはこちら