信州鉄道旅2日目は,駒ヶ根市街を散策してから,普通列車飯田ゆきに乗って飯田線を南下した。

駒ヶ根の朝

1日目は,飯田線を辰野から駒ヶ根まで旅した。そのあと駒ヶ根のホテルに投宿した。

駒ヶ根から先の旅程について,昨晩すこし考えたが,結局決められないまま朝をむかえた。

起床してカーテンを開けると,朝日に照らされたアルプスの山体が光り輝いていた。

朝日は,ホテルの背後から照っており,身支度をしている間に,徐々に高度を上げたようだ。眼下に広がる駒ヶ根市街地が,扇状地の裾から少しずつ明るくなっていった。

身支度を済ませた後,ホテルの周りを散歩した。昨夜からよく晴れている。そのうえ,駒ヶ根は盆地で,かつ標高も高いことから,しんしんと底冷えしていた。風は弱いが,突き刺すように寒い。強烈な西風(伊吹おろし)が吹き付ける名古屋市街とはまた違った寒さだ。

散歩を終えてホテルに戻ったあと,バイキングの朝食をたべた。

食べながら,旅程をもう少し考えた。

具体的には,駒ヶ根を8時すぎに出発する飯田ゆきの電車に乗れば,飯田駅発「伊那路2号」に間に合う。しかし,時計はあと少しで8時を指そうとしていた。すなわち,あと数分で食べ終え,いそいで駒ヶ根駅に向かわなければならない。これでは,慌ただしい。

このあと,8時すぎの普通列車が出てしまうと,10時および11時まで電車がない。が,駒ヶ根駅周辺を散歩でもしていれば,時間はつぶせるだろう。

そう考えて,10時台の列車に乗ることに決めた。朝食をゆっくり味わい,つまらないテレビを眺めた。食器を返却したら,コーヒーを飲んで,つまらない新聞を読んでから,部屋で少し休憩した。

駒ヶ根駅を散策

それから,8時半過ぎにホテルをチェックアウトして,駒ヶ根駅まで歩いた。

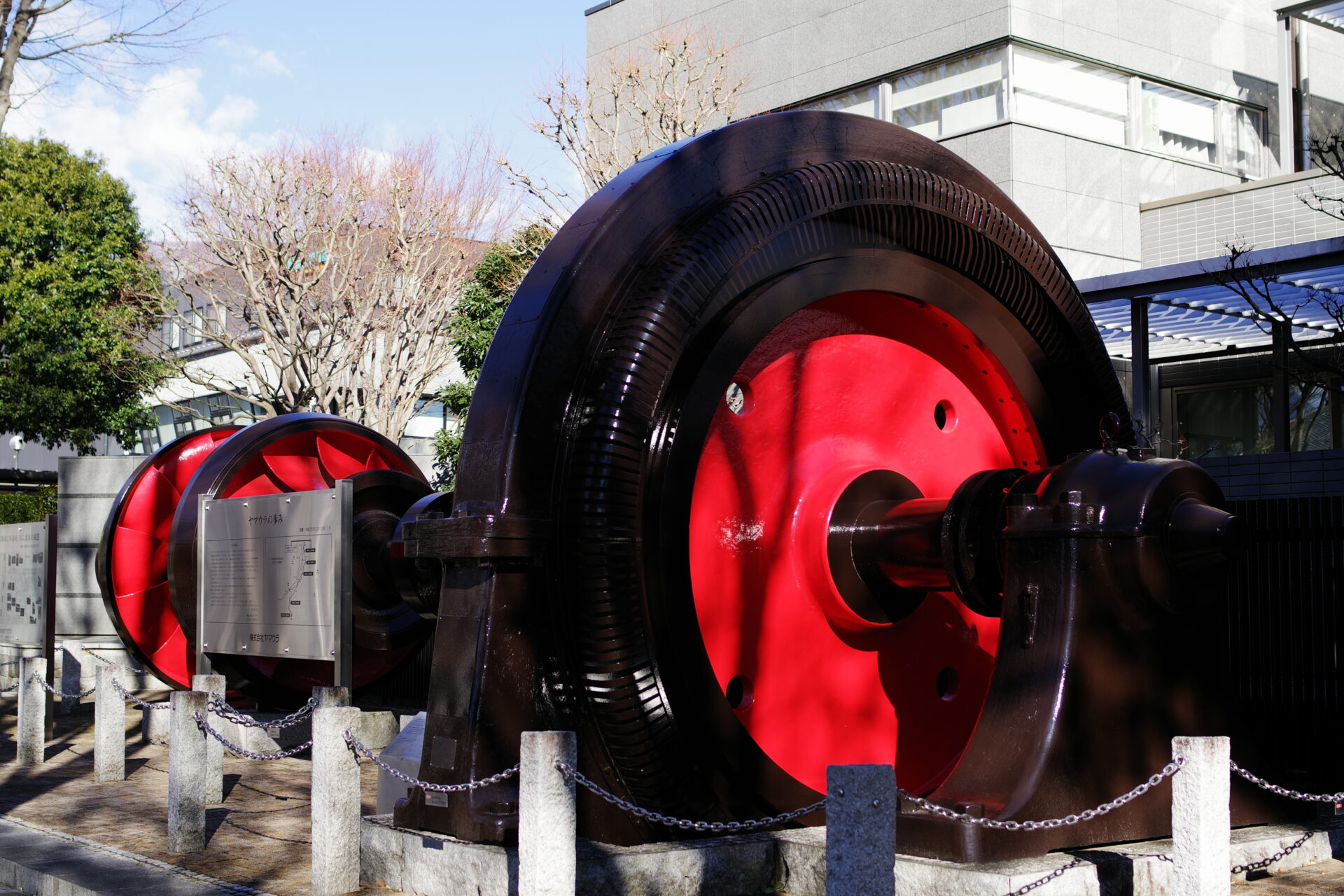

途中の道中にて,地元メーカ(株式会社ヤマウラ)の前にあった水力発電所用の水車と発電機を見物した。たしか,中部電力の水力発電所で実際に稼働していたものだったと思う。向こう側にみえる羽根つきの車が水車で,手前側の大きな円盤が発電機らしい。

駒ヶ根駅に着いたら,駅のそとから留置線のようすを観察した。車止めのサビ具合とか,黄色い柵とか,鉄道模型モジュールの参考になりそうな具合だ。

留置線には,ちょうど,213系と313系とが,それぞれ2両編成で留め置かれていた。

名古屋地区では馴染みのフェイスであったが,315系の投入によって,ここ数年で急速に運用減少している。

関連記事 JR東海315系に初乗車|新時代の到来を告げる最新車両

関連記事 315系デビューで気になる国鉄型・特急型車両の今後

駅東側には,三角屋根をした古い2つの建物が並んでいた。

車庫のような見た目をしているが,どうやら変電所のようだった。このような変電所は,この後,飯田駅から数駅手前の沿線でも見かけた。飯田線の前身である伊那電鉄が造ったものと推察された。

散策を終えたら,駒ヶ根駅構内とホームで列車を待った。晴れているが,風が少し出てきて寒い。温暖な四国育ちのわたしには,これ以上寒くなると耐えられないレベルだ。

しかし,地元客と思しき若い女性1名と中学生と思しき男子4名グループは,寒そうなそぶりもなく平然としている。しかも私より薄着だ。やはり,寒さには強いのだろう。

飯田線 普通列車飯田ゆき

寒風吹くホームで待つのも限界に達しようとしていたところで,211系長野色がやってきた。10時ちょうど発の駒ヶ根ゆき普通列車だ。

ドアが開いたら,空いている3両目にそそくさと乗り込んだ。ボックスシートがいい具合にぶかぶかになっていて,座り心地がいい。

列車は,数分停車したのち,伊那谷を南下するべく出発した。

ここから飯田までの区間は,少しく山間を走る区間になる。

R153は,谷を大きな橋や直線道路でグイグイと直進していくが,こちらの飯田線は,地形に逆らわずに走っていた。大きな橋もトンネルもない代わりに,勾配と急カーブがきわめて多い。特に,田切地形を遠望する地点では,道路橋が一気に渡る谷の部分を,飯田線はその縁を沿うようにして,Ωの字のようにカーブを描いていた。

下伊那郡では,山間ののんびりした区間を走った。このあたりでも,たまに乗降があった。どこを走っていても山が見えるのが飯田線の特徴であり楽しみの1つだ。こんな景色は,平野の路線ではまずお目にかかれない。

飯田市の手前で,天竜川をのぞむ谷底の平野に降り始めた。いたるところにリンゴの木立があった。飯田の名物はリンゴらしい。このあと駅に降りてから知った。なお,リンゴの木は,時期が時期だけに,すべて冬枯れしている。

飯田市街を散策

飯田駅に近づくにつれ,お客さんの数が増えた。列車は定刻通り飯田駅に到着した。当駅にて,いったん途中下車した。

この後,飯田からは,15時台にかけて,毎時1本ずつ,天竜峡方面の普通列車があった。特急「伊那路4号」は,そのあとの出発だ。したがって,それまでの間は,気楽に駅前を散策できる。

駅前からリンゴ並木が立ち並ぶ通りに入り,その突き当りまで歩いた。すると,飯田動物園があった。この動物園,外観はいたって普通の動物園なのだが,特筆すべきは,入園料が無料であることだ。昨日の博物館といい,この動物園といい,やたらと羽振りがいい。無料とあらば,入らない理由はない。まさか旅行中に動物園へ入るとは思わなかった。まあ,こういう普段しないこと・ものに出会い,体験するのも旅の醍醐味か。

休日ということもあって,園内は親子連れでにぎわっていた。さる,たぬき,シカ,やぎ,羊,フラミンゴ,と,基本的な小~中型動物は見られた。各々,数は少ないが,動物園としては十分に機能していた。時間をつぶすには十分面白かった。

そのあと,衰退しつつある商店街をみつつ,駅前まで戻って,ラーメン屋(「新京亭」)に入った。

ここは,駅到着後すぐ目をつけていたところだ。メイン通りを横路地に一本入ったところにありながらも,到着直後は地元客が列をなしていた。動物園から戻ってみても,まだ待ち客がいた。ただ,タイミングよく出る客が多かったので,ほとんど待たずに入店できた。

Googleマップで検索せず,嗅覚だけでこの店を選んだが,地元客が並んでいる店はまず間違いない。実際,ここの餃子と中華そばは絶品だった。名物は揚げ餃子で,下に敷いてある千切りキャベツとタレの味付けが絶妙だった。ライスなしで食べられるのは,脇役たるキャベツのおかげ。中華そばは,平細のやわらかいにゅう麺に近いような面で,しょうゆベースのスープによく合った。ちょうどいい塩梅だった。

食べ終えたら駅まで戻り,少し早いが,13時25分発の飯田発天竜峡ゆきに乗ることにした。

(つづく)

飯田線の旅 2日目(2)|飯田→天竜峡→豊橋|信州鉄道旅(5)

✉ メルマガも配信中

➡ ブログトップページはこちら