最近は,模型製作を通じて,電気機関車(EL)に興味がむいている。とりわけ,昭和以前の国鉄型や私鉄の電機のプロポーションが好きなのだと気付きつつある。そんなところで,先日,買い物ついでにTSUTAYAで雑誌を立ち読みしていたところ,面白そうな特集が目に入った。鉄道ピクトリアル2025年3月号(No.1035)「特集:国鉄輸入電機の系譜」だ。

表紙を飾っていたのは,デッキ付きの輸入電機「ED19-2」だった。本誌は,国内の鉄道電化黎明期にあたる大正時代をはじめとして,外国からやってきた電機を網羅的にまとめていた。紙の雑誌を買うことは滅多にないけれど,この号は将来的な模型収集・製作の資料にもなるうえ,写真を眺めているだけでも面白いので,買って帰ることにした。

その週の夜には,博論の仕上げと博士論文発表会の準備から逃避するため,ブログ執筆も放りだして,この雑誌を読んでいた。こんな電機が走る姿を見られたら,どれだけ楽しかっただろうか,そんなことを想像しながら写真を眺めていたのだが,いくつかの電機は,現在でもいくつかの場所で大切に保存されている,ということが紹介されていた。

そして,上記の雑誌の表紙を飾っており,また,舶来電機のなかでも好ましいプロポーションで人気がある「ED19」のトップナンバー車が,どうやら飯田線沿線に静態保存されていることがわかった。具体的には,飯田線の上伊那地区にある伊那松島駅から歩いて10分少々の「箕輪町郷土博物館」にて展示されているらしいのだ。

飯田線は,名古屋から数時間で乗りに行ける。ちょうど,東海地区のJR線のうちで,乗り残していた数少ない線区でもある。名古屋にいるのもあと少しなので,この機会を逃すまいとして,博士論文発表会が終わった連休をつかって,飯田線を旅するついでに,伊那松島に寄り道して,ED19の保存機を見てきた。

*

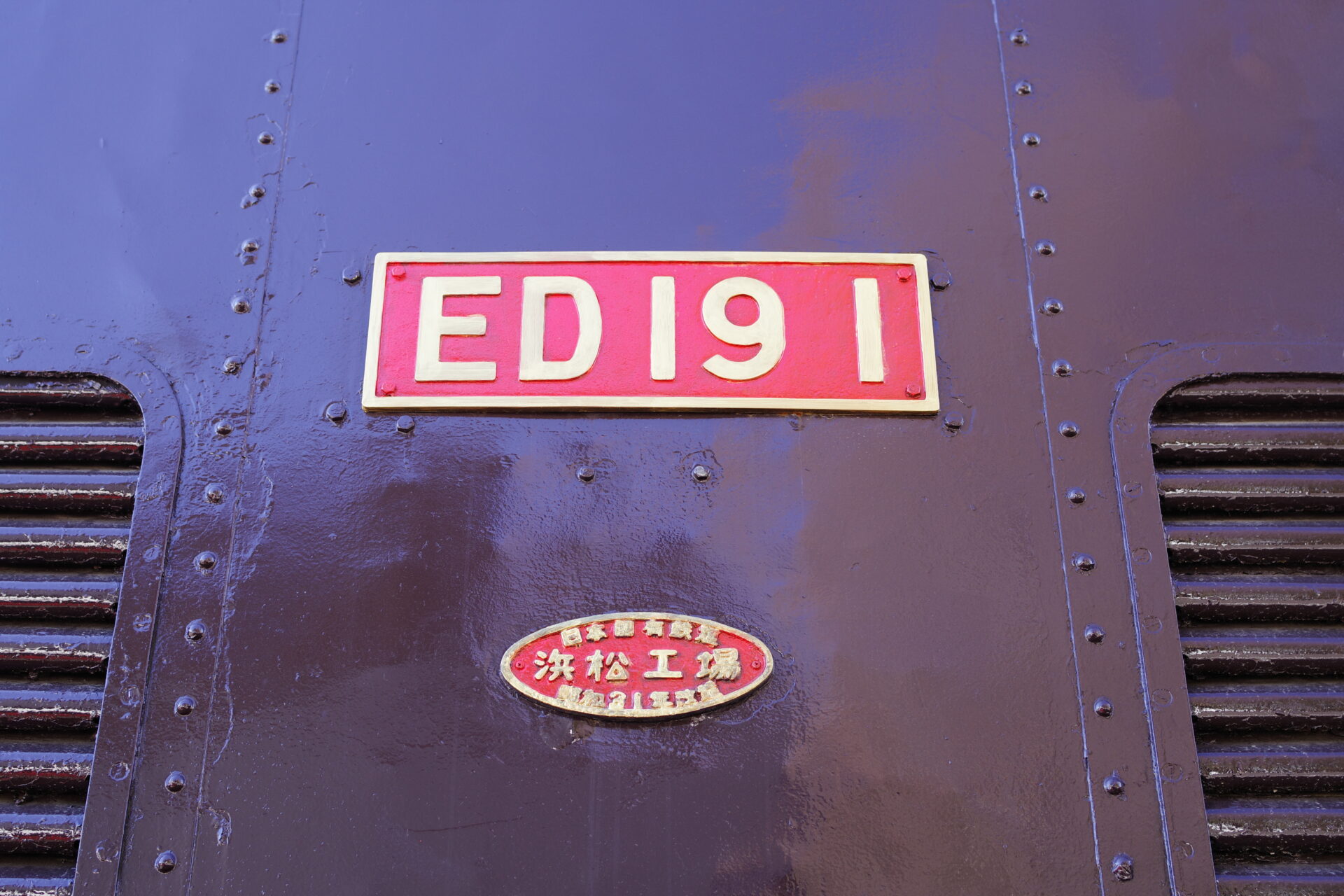

ED19 1は,米国Westinghouse社が製造し,1926年(大正15年)に日本へやってきた。当初は,6010形と名乗り,東海道本線の電化黎明期に活躍したのち,ED53と改称され,さらに貨物用に改造されて,当形式に至った。

詳しい諸元は,以下の写真にある通り。東京・作並(仙山線)・八王子・豊橋機関区などを経て,飯田線(伊那松島機関区)へ転属してきた。転属後は,辰野~飯田間の飯田線北部(伊那地区)にて15年間にもわたって活躍したそうだ。全走行距離は,活躍した50年もの間で,2,480,000 kmに達したそう。これは地球62周分に相当する。

1926年製造ということは,来年(2026年)で製造から100年目をむかえる,ということになる。それだけの期間を経てもなお,写真にあるように,保存状態はきわめて良好だった。屋根がないのにこれだけいい状態を保っているのは,最近(2024年9月ごろ)に再塗装・整備が行われたから。それから1年もたたないうちに見に来られたから,ピカピカの状態を拝むことができた。2エンド側に,見学用の梯子と手すりが付けられている以外は,往時を思わせるに十分な状態を保っていた。

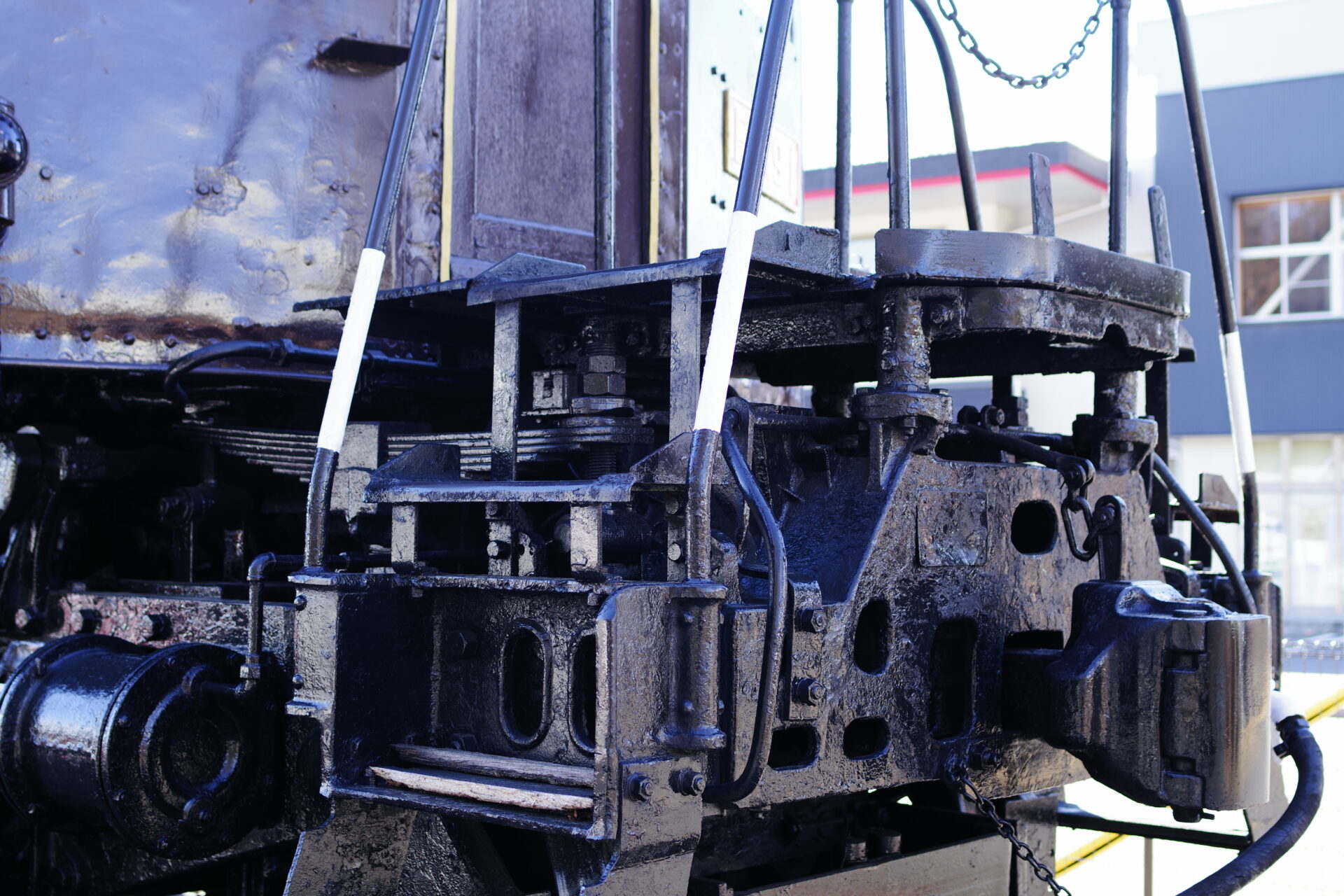

この車を好ましいプロポーションにしている要因の1つが,両端に取り付けられているデッキだ。現在の電機には見られなくなったが,当時の輸入電機の多くは,このようなデッキをもつものが一般的なスタイルだったようだ。これが,EF50やEF58といった,国鉄全盛期の貨物牽引機の原型となった。

保存機では,デッキもしっかり残っていて,再塗装までされていた。こういう保存機で,車体以外がこれだけいい状態を保っているのは珍しいのではないだろうか。100年を経た今でも,ホッパ車やタンカーを連結して,けん引していけそうな雰囲気だ。

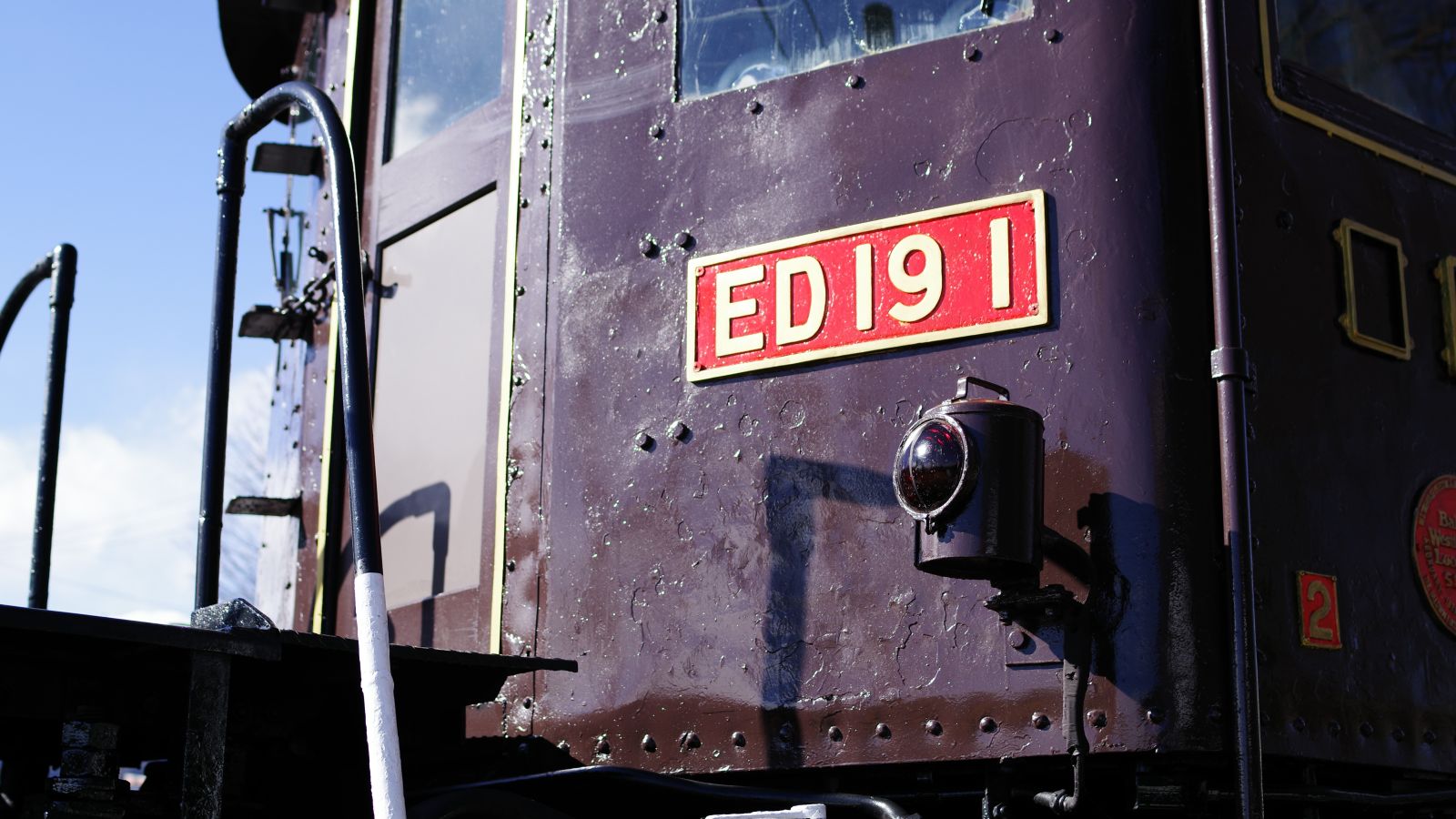

前面。リベット,ヘッドライト,テールライト,いずれをとってもバランスがいい。端正な顔つきだ。とても100年前につくられたとは思えない完成度の高さだ。

反対側から。ワイパーや窓ガラスも綺麗に残されている。前面のひさしが特徴的だ。

乗務員扉は前面の中央についている。乗降は,デッキを昇降して,この扉から行っていたのだろう。扉のふちは金色に塗られている。ぶどう色2号と金色の組み合わせが好ましい。

製造時の銘板は,文字を読める状態で残っていた。赤い札には,「Baldwin Westinghouse Locomotive 58230」とある。また,FEBRUARY 1925 U.S.Aとあり,米国での製造時期は1925年2月であると推定できる。つまり,実際に完成したのは,訪問当時からちょうど100年前ということになる。狙ったわけではないが,製造後100年の節目に見に来られたことは嬉しい。

車体側面中央には,「日本国有鉄(鐡?)道 浜松工場 昭和21年…」とある。戦後すぐ改造されたときに取り付けられたのだろう。

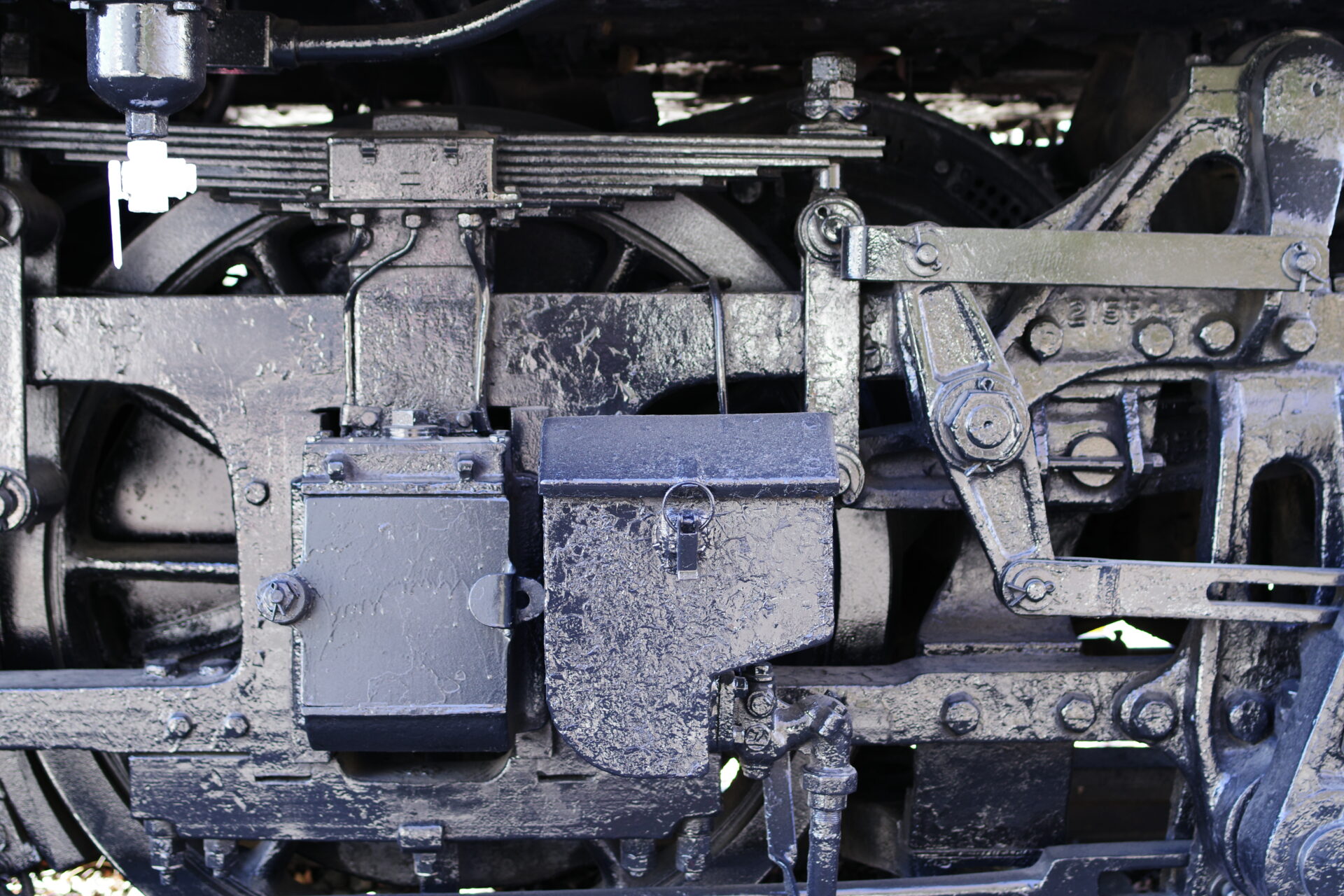

車輪周り。今にも線路を転がっていきそうな迫力がある。細かいところまで丁寧に再塗装されていることがわかる。

車体側面のリベットや通風孔も,破損せず綺麗に保たれている。

*

そして何より,この保存機のいいところは,パンタグラフを2つともあげたうえで,架線も張ってあることだ。

おかげで,いまにも走りだしそうな雰囲気を醸し出している。

状態を維持するには,屋内保存が最良なのだろう。けれども,こうして青空の下にいるED19を間近に見ていると,現役時代をまったく知らなくても,往時の活躍を想像できた。整備してくれる方がいる限りは,屋外で静態保存も悪くないと思った。

*

以上,箕輪町郷土博物館に保存されているED19-1の写真を紹介してきた。

箕輪町郷土博物館へは,伊那松島駅(JR東海,飯田線)から,徒歩12分で行くことができる。博物館前からのびる坂道を上っていると,ED19-1の姿が見えてくるので,すぐにわかる。

ちなみに,箕輪町郷土博物館本館も,無料で見学できた。縄文時代をはじめとして,現代にいたるまでの遺跡や発掘物が展示されていた。無料とは思えないほど充実していた。

*

ほかに,輸入電機の保存車両として,「リニア・鉄道館」には

- ED18 2(1923年製造,ED19と同じく飯田線でも活躍)

- ED11 2(1922年製造,同じく鉄道省がアメリカから輸入)

が展示されているらしいので,名古屋にいる間に見学に行ってみようと考えている。

(おわり)

参考文献

電気車研究会:「鉄道ピクトリアル2025年3月号(No.1035)『特集:国鉄輸入電機の系譜』」(2025)

KATO鉄道模型ホームページ|製品詳細|ED19,URL:https://www.katomodels.com/product/n/ed19 (最終アクセス日:2025年3月2日)

JR東海:「車両展示|リニア・鉄道館」,URL:https://museum.jr-central.co.jp/rolling-stock/ (最終アクセス日:2025年3月2日)

![鉄道ピクトリアル 2025年 03 月号 [雑誌]](https://m.media-amazon.com/images/I/61Yq02YMNYL._SL160_.jpg)

✉ メルマガも配信中

➡ ブログトップページはこちら